六岁前的记忆,只剩下“日照”

张浩

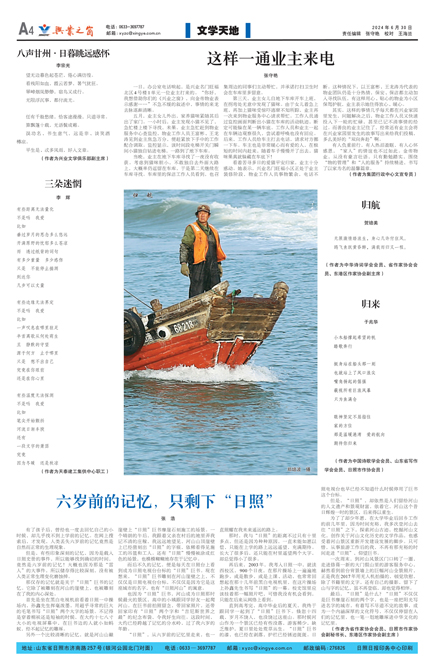

偶然读了一篇《亲历“日照巨书”》的网文,脑海里又翻动起一些东西,回忆起最早与“日照”巨书的相遇,竟然是六岁前仅剩的记忆,于是,便也想写一写与“日照”巨书有关的故事。——题记

有了孩子后,曾经也一度去回忆自己的小时候,却几乎找不到上学前的记忆。在网上搜索后,才发现,人类丢失六岁前的记忆竟然是自然而正常的生理现象,不是因为我磕坏了脑子出现记忆的断层。

但是,有些印象深刻的记忆,因为是载入日照史册的事件,所以能够找到确切的时间,竟然是六岁前的记忆!大概也因为那是“雷人”的大事件,所以储存得比较深刻,没有被人类正常生理变化磨蚀掉。

那仅存的记忆就是关于“日照”巨书的记忆。它除了被雕刻在河山的崖壁上,也被雕刻在了我的内心深处。

首先是坐在黑白电视机前看着日照一中操场内,孙鑫先生挥毫泼墨,用超乎寻常的巨大的毛笔书写“日照”两个大字的场景。不记得是穿着棉袄还是短袖的时候,在大约十七八寸大小的电视屏幕中,在巨书边的人就小如蚂蚁,经不起记忆的雕琢。查找史料得知,那确切的时间是1991年6月24日。那时我虚岁5岁,周岁不到4个生日,因为这一重大历史事件和醒目的幼年记忆,“日照”也成为我最早认识的两个字。

另外一个比较清晰的记忆,就是河山山巅崖壁上“日照”巨书摩崖石刻施工的场景,时时浮现在我的脑海中。那个记忆,应该是在一个晴朗的午后,我跟着父亲在村后的地里弄我记不清的庄稼,我远远地望见,河山山顶崖壁上已经凿刻出“日照”的字痕,依稀看得见施工的吊篮和工人。应该是父亲告诉我过,山上刻的字是跟写出来的一样大。还有“日照”慢慢被涂成红色的场景,也模模糊糊 地存在于记忆中。那些记忆,大约是在1991年底到1992年。

竣工的“日照”巨书摩崖石刻,在我幼时的双眸里,无比的醒目。查阅资料得知,“日照”巨书摩崖石刻于1992年11月19日正式竣工,“日”字高20米、宽17.5米,“照”字高25米、宽25.5米,是当时世界上最大的汉字摩崖石刻,1994年4月3日被载入世界吉尼斯大全。

而后不久的记忆,便是每天在日照台上看到成为日照电视台台标的“日照”巨书。现在想来,“日照”巨书雕刻在河山崖壁之上,不仅仅是日照电视台台标,不仅仅是因为它是这座城市的名字,也有“日照河山”的寓意,它又与老城区南北中轴线正阳路精准呼应,是设计者认真考究的。

也因为“日照”巨书,河山成为日照那时候最火的景区,高中的小姨跟同学好友一起爬河山,在巨书前拍照留念,带回家照片,还带回家印有“日照”两个字和“吉尼斯世界之最”的纪念布袋,令我好生向往。这段时间,大约已经跨越了记忆的分水岭,过了我六岁的年龄。

“日照”,从六岁前的记忆里走来,也一直照耀在我未来遥远的路上。

那时,我与“日照”的距离不过只有十里多点,但还是因为种种原因,一直未能如愿以偿,只能在上学的路上远远遥望,充满期待。长大了很多后,还只能在村里遥望两个大字,却总觉得小了很多,常常疑惑,难道是我长大了,眼睛变大了,眼睛里的东西就变小了吗?

再后来,2003年,我考入日照一中,就读西校区,900个日夜,在那片操场上一遍遍地跑步,或是散步,或是上课、活动,也常常回想起在那十几年前黑白电视机里,在这片操场上孙鑫先生书写“日照”的一幕。校史馆里应该挂着那一幅照片吧,可惜我没有机会看到,只能在后来从网络上看到。

直到高考完,高中毕业后的夏天,我终于跟同学一起到了“日照”巨书下。倏忽十四载,岁月不饶人,也没饶过这座山。那时候河山作为一个景区已经有些没落,游客稀少,缺乏维护,夏日里处处荒草丛生。“日照”巨书的漆,也已经在剥落,护栏已经锈迹斑斑。日照电视台也早已经不知道什么时候停用了巨书这个台标。

但是,“日照”,却依然是人们留给河山的人文遗产和景观财富,依着它,河山这个昔日辉煌一时的景区,后来得以重生。

为了了却少年愿,在大学毕业后回乡工作的前几年里,因为时间充裕,我多次登河山去往“日照”之下,探索河山古迹,挖掘河山文化,创作关于河山文化历史的文学作品,也感受着河山景区重新开发建设发展的脚步。只可惜,从事旅游工作后的我,不再有那充裕的时间走进“日照”,仰望巨书。

一次周末,亲人在山下河山店社区小姨家午餐后,到河山风景区门口转了一圈,走进修葺一新的大门假山里的游客服务中心,赫然看到前台背景墙上的巨幅河山全景照片,正是我在2017年用无人机拍摄的,顿觉欣慰,除了书籍里的文字,还有自己的摄影,留下了山与字的记忆,虽不再登临,却也觉得相伴。

这两年,借着抖音等新媒体,“日照”又火了一把,成为众多90后、00后新一代年轻人追捧的打卡地。如今,“日照”也成为高铁线上乘客眼中的一道风景线,不知这奇观,是否也会印在他们的记忆中——高耸山顶崖壁上巨大的“日照”两个字。

最后,“日照”是什么?“日照”不仅仅是巨书摩崖石刻的两个字,也是一座把阳光写进名字的城市,有着写不尽道不完的故事,成为一个内涵深厚的文化符号,不仅仅停留在人们的记忆里,也一笔一划地雕琢进中华文化的记忆里。

(作者为山东省作家协会会员、山东省散文学会会员、山东省诗词学会会员,日照市作家协会副秘书长、东港区作家协会副主席兼秘书长。)